Dom Orani João TempestaDom Eugênio de Araújo SalesPadre João Augusto Anchieta Amazonas MacDowell, S.J.Margarida de Souza NevesMaria Clara BingemerGilberto Morand PaixãoFrancisco Gomes de MatosMarina BandeiraMarina AraújoMaria Luiza AmarantePadre José Oscar BeozzoAglaia PeixotoLuiz Alberto Gomes de SouzaTerezinha NascimentoMaria Helena LoureiroMartinho Condini (parte 1 - parte 2)Mensagens recebidas através da página "Fale você sobre Dom Helder"

|

|

Margarida de Souza Neves, Professora do Departamento de História da PUC-Rio, conviveu com Dom Helder desde a sua infância, no contexto de sua família, próxima a "Padre Helder" já nos primeiros anos após a sua chegada ao Rio de Janeiro. |

Esse texto é uma versão revista e modificada de um depoimento dado no Centro Loyola de Fé e Cultura, da PUC-Rio, em 06/10/1999, que, em sua primeira versão foi publicado na Revista Magis (nº 34. Rio de Janeiro: Centro Loyola de Fé e Cultura, 2000.) e no livro MONTENEGRO, Antonio Torres et al (orgs). Dom Helder. Peregrino da utopia. Caminhos da educação e da política. Recife: Editora da UFPE, 2002.

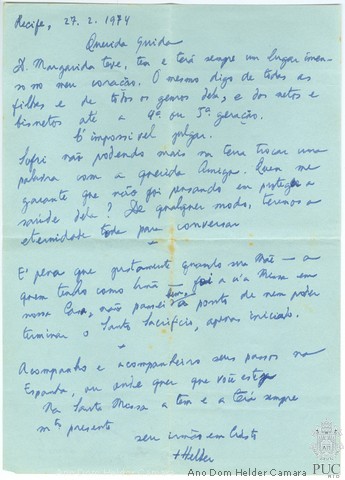

História de uma carta e de muitas lembranças Para Otto Maduro, amigo muito querido e Ao aceitar o convite para escrever sobre Dom Helder Camara, minha memória passeia pelo país da infância e do universo familiar e me vejo, menina, perto de uma avó querida que continua viva em meu coração como uma senhora de cabelos brancos e sempre muito bem penteados em um coque ao mesmo tempo simples e elaborado, envolta num perfume que, hoje sei, chamava-se “Je reviens” e vinha num vidro azul cobalto, com mãos carinhosas e muito brancas, e lindos olhos verdes que ninguém na família herdou. Chamava-se, como três gerações de minhas primas e como eu, Margarida. Por isso foi sempre para mim a “vovó Xará”, ainda que para todos fosse a “Dona Margarida”. Minha avó me deixou como herança, além do nome e de muitas lembranças boas entre as quais o sabor nunca esquecido da melhor rabanada do mundo, o duplo privilégio de ser sua neta e de ter convivido muito de perto com o padre Helder. Mesmo depois de bispo e famoso, para nós, ele foi sempre o “padre Helder”. Para minha avó, ele era como um filho. Desde que chegou ao Rio de Janeiro como um jovem padre e, como fui perceber muito mais tarde, bem diferente do bispo que foi nos anos 60, ela teve com ele uma relação muito maternal, e ele teve para com ela carinho e atenções de filho. E o padre Helder, para todos os efeitos, era da família. Ao recordá-lo, relembro os rostos de minha infância, da minha adolescência, da minha vida inteira. E esse contato muito pessoal, muito íntimo e muito familiar com o padre Helder me deixa agora em uma situação complicada. Fico constrangida, porque é como se desse um depoimento sobre alguém da família que ficou famoso. Foi ele que casou meu pai e minha mãe, batizou todas as crianças da família, dividiu nossas alegrias e tristezas e, pela vida inteira, todos os domingos, festas de Natal, Páscoa e aniversários sempre nos encontrávamos na casa de minha avó ou de uma de suas três filhas. Escrever sobre isso é revelar algo familiar e muito pessoal, e é difícil selecionar algumas dessas lembranças. Ao mesmo tempo, me sinto meio que envergonhada, por ter tido, ao longo da minha vida inteira, o privilégio dessa convivência próxima, porque não posso deixar de reconhecer que isso deveria ter me tornado uma pessoa mais interessante e melhor do que a que efetivamente sou. Em todo caso, posta a lembrar, fiz algumas escolhas, consciente de que a memória escolhe sempre, apaga, recria, constrói, e entrecruza os fios da recordação mais pessoal e privada com a trama da memória social, pública e coletiva. Sei que é a minha memória pessoal e o convívio familiar com o padre Helder que pode ser o diferencial desse depoimento, mas também não ignoro que é na medida em que sua figura pública interessa a muitos que esse relato ganha sentido. Conhecer as regras do jogo, no entanto, não faz dele um exercício racional, e mergulho nele com toda a carga de emoção dessas lembranças. A primeira coisa a fazer é procurar deixar de lado os calos de ofício de profissional da história e, simplesmente, embarcar na viagem das recordações, coisa particularmente difícil, uma vez que um dos meus percursos profissionais prediletos é pelo território da memória como tema de estudo, o que me obriga a saber que ela é sempre fiel e sempre móvel, como nos ensinou Jacques Le Goff. Sei da importância e do significado histórico do padre Helder para a igreja brasileira, latino-americana e mundial. Sei também o que representou aquela figura frágil e forte na história do país. Por outro lado, reconheço que historicamente, não apenas para a minha geração, mas para ela de maneira muito especial, ele e outros poucos foram sinal de esperança plena – a teologal e a simplesmente humana, portanto - em um momento muito vazio de esperanças, naqueles que foram chamados “os anos duros da ditadura”. É importante sublinhar esse significado histórico, mas não sei analisar, não tenho a menor possibilidade de fazer uma análise histórica do padre Helder. Escolhi então fazer uma espécie de contraponto íntimo, privado, quase de confidência, ou seja, escolhi o lugar da memória pessoal e não o da História, ainda que seja esse o meu ofício. Selecionei – a memória sempre seleciona e essa seleção nunca é inocente – alguns episódios que gostaria de narrar porque é bom contar a vida. São coisas pequenas e absolutamente pessoais, certamente, mas é o que tenho de melhor para esse momento em que o centenário de seu nascimento é comemorado e a PUC-Rio declara o ano de 2009 o Ano Dom Helder Camara. A primeira delas é uma lembrança de infância. Eu ia fazer a primeira comunhão, e, como era de protocolo, foi com ele a minha primeira confissão. É meio esquisito contá-la, porque pesa sobre essa lembrança outra recordação, a do clima soturno que cercava o que então se chamava “segredo de confissão”, que muitos dos que, como eu, estudaram em colégios católicos, aprendemos ser inviolável e cercado de uma atmosfera meio assustadora. Sentada no colo dele, com meus seis anos de idade, fui me confessar sem susto. A freira que preparou - em francês, diga-se de passagem - aquele bando de menininhas do Colégio Sacré Coeur de Jésus parar a primeira comunhão era, certamente, mais bem intencionada do que teologicamente informada e pedagogicamente correta. E tinha dito para aquelas meninas de cinco, seis anos de idade que “o pecado da carne não tem o perdão de Deus”. Fiquei muito impressionada com aquilo, pois não tinha remota idéia do que poderia ser o tal “pecado da carne”. Deduzi que deveria ser comer carne nas sextas-feiras, o que, penso hoje, é uma interpretação inteiramente razoável para uma criança de cinco ou seis anos. Creio lembrar, mas certamente invento – esse jogo faz parte dos trabalhos da memória – que achei o fato de comer um bom filé mignon nas sextas feiras “não ter perdão de Deus” um certo exagero da parte do criador, mas como tinham me assegurado que ele “tudo podia e tudo sabia”, não fiz maiores problemas: provavelmente ele encasquetara com aquilo, ou tinha tendências vegetarianas. Sentada no colo do padre Helder, de tranças compridas e com o uniforme azul marinho e branco do colégio, iniciei minha confissão com o que sempre dizem as crianças quando se confessam pela primeira vez: “eu bati na minha irmã, respondi a meus pais, fiz malcriação para a Naza” – minha babá, Nazareth Santos da Silva, moradora de Nova Iguaçú, jovem, negra e linda – e... “fiz o pecado da carne”. Ele não demonstrou o menor espanto com essa última afirmação. Recordo que disse que responder a pai e mãe e brigar com a Laura, naquele momento minha única irmã, não tinha grande importância. Isso não era lá muito bonito, mas acontecia com todo mundo. Mas durante um tempo que recordo como longo, explicou-me que fazer malcriação para a Naza era uma coisa que eu deveria procurar não fazer mais. E é bom ter na minha memória esse fragmento, retalho do amor apaixonado pelos mais pobres e mais sofridos que ele sempre teve. E ele me disse algo assim: “a Naza não tem a mesma vida que você tem, a Naza não tem uma casa como vocês têm, mas ela está aqui por que precisa trabalhar, coisa que você não precisa fazer”. Fiquei muito impressionada com isso. Só depois ele pediu: “Agora me explica o que é o pecado da carne”. E eu, aos seis anos, e já muito pretensiosa, virei para ele e perguntei: “Você não sabe?!” “Acho que não me lembro não”, respondeu. Então eu esclareci que “A madre falou que esse pecado não tem perdão de Deus!” E ele foi veemente: “Ah, não minha filhinha! De pecado eu entendo muito mais do que a madre, e não existe nenhum pecado que não tenha perdão de Deus, porque Deus é pai, e, por isso, perdoa sempre”. Achei aquilo meio misterioso. Mas como tinham me dito que Deus era “onisciente, onipresente e onipotente”, coisa que, quando decifrada, me parecia fascinante, pensei que ele resolvera isso, e pronto. E para que o padre Helder ficasse definitivamente informado, resolvi explicar que o pecado da carne era comer carne nas sextas-feiras. Ele não riu! Manteve–se absolutamente sério e disse; “Não, não é isso não, Guida, eu me lembrei agora e vou explicar para você o que é...” A explicação que ele me deu foi muito indicativa da capacidade que tinha de sintonia perfeita com as mais variadas audiências, e do dom de falar uma língua inteligível para qualquer um que se aproximasse dele. E a menininha que eu era então entendeu perfeitamente e guardou pela vida a fora a explicação: “Sabe? O pecado da carne é quando a gente usa outra pessoa como se fosse uma coisa”. Não tive nenhuma necessidade de explicações de outra ordem para compreender que “usar uma pessoa como se fosse uma coisa” era mesmo muito grave. Acredito que essa lembrança, ao mesmo tempo, remete ao amor apaixonado pelos que ele via como seus irmãos mais sofridos, e sinaliza uma fé em Deus que é também um respeito absoluto a tudo o que é humano, inclusive as bobagens de uma menina de seis anos. E que pode ser libertadora. Ao longo de toda a minha vida pessoal, aquela definição indelével do que é o tal “pecado da carne”, certamente, teve uma função libertadora. As pessoas que tiveram uma convivência mais próxima com Dom Helder sabem que ele passava parte das noites sem dormir, para rezar. A família reclamava muito porque, às três horas da madrugada, ele levantava para rezar e aquilo atrapalhava um pouco o ritmo da casa. Só um homem com uma profunda vida interior seria capaz dessa imensa liberdade e dessa maravilhosa explicação do que vinha a ser o famoso “pecado da carne”, longe de todo moralismo, de toda a repressão em relação à sexualidade, de toda conotação de culpa associada à corporeidade e ao prazer. E a menininha de tranças nunca vai esquecer essa primeira confissão. A segunda lembrança que quero dividir com os que tiverem paciência para ler esse texto é a seguinte: uma vez, já adulta, encontrei com o padre Helder no aeroporto de Guarulhos, se não me engano no ano de 1981. Aliás, o lugar onde, adulta, mais o encontrava era nos aeroportos, por razões óbvias: ambos, em função de nossos ofícios, éramos viajantes contumazes. Para ele, nos anos 60 e 70, uma das formas de romper o silêncio e a anulação que lhe foram impostos era viajar, incessantemente, e falar onde podia falar, fora do Brasil, sobretudo. Ou seja, calaram o padre Helder no Brasil, mas ele vivia sendo convidado para falar pelo mundo a fora. Naquele dia, na sala de embarque do aeroporto de Guarulhos, conversamos muito porque o vôo atrasou e viajamos juntos no mesmo avião. Ele perguntou sobre a família inteira. A conversa era sempre muito familiar... E me lembro que fiquei emocionada porque os outros passageiros se aproximavam dele com carinho, e traziam as crianças para que ele as abençoasse. Entramos no avião. Na época, a igreja estava muito polarizada entre conservadores e progressistas, já que e as tensões e conflitos que atravessam a sociedade passam por dentro da igreja, como também atravessam qualquer outro espaço social. Eu, pessoalmente, estava muito mal com aquilo. Disse isso a ele e contei algumas histórias que não podia entender. Algumas delas afetavam diretamente a PUC-Rio e eu não me conformava que a minha Universidade, depois de acolher nos anos da ditadura a muitos dos que foram expulsos de outros centros de pesquisa e universidades públicas, no momento da redemocratização vivesse conflitos internos por razões ideológicas. Queria ouvi-lo e contei a minha versão sobre a crise vivida na universidade em 1981. Ele me escutou atentamente. No avião, ele, ou eu – não me lembro - devemos ter pedido a alguém para trocar de lugar, porque sentamos juntos durante a viagem. Quando a aeromoça começou aquela exibição do que fazer com a máscara de oxigênio em caso de despressurização da cabine, ele interrompeu a conversa: “Um minutinho, Guida. Agora eu quero prestar atenção à aeromoça.” Eu olhei para ele, pasma, e disse: “Você vai prestar atenção?! Quantos milhares de vezes você já ouviu essa lenga-lenga?” E ele disse: “Claro que quero prestar atenção! É o trabalho dela! E esse trabalho é muito importante, é a segurança de todos nós. Eu sempre gosto de prestar atenção.” E prestou tal atenção que a aeromoça sentiu-se extremamente prestigiada, primeiro, porque ninguém mais no avião dava a menor bola para o que acontecia enquanto uma voz meio mecânica repetia aquele discurso sobre bancos flutuantes e, segundo, porque era ele, Dom Helder Camara, quem prestava a maior atenção ao que ela fazia. Quando a aeromoça acabou a demonstração, ele me disse: “E aí, minha filhinha. Como terminou a coisa?”. Então continuei a expor a minha perplexidade – a minha raiva, tenho que reconhecer – com aquela situação e ele disse apenas: “Eu mesmo não sei por que, mas isso acontece, isso acontece muitas vezes, faz parte...” Achei aquilo duplamente belo: a atenção individual àquela mulher – a ela e ao trabalho que fazia – e a enorme capacidade daquele que era então considerado um dos mais “insignes representantes do episcopado brasileiro, latino-americano” e por aí a fora de dizer: “não sei, é assim mesmo, faz parte...”. Foi só o que ele disse. E, logo em seguida, mudou o rumo da prosa para assuntos familiares. Mas aquele “não sei, é assim mesmo, faz parte” foi extremamente apaziguador naquele momento. Quero também rememorar algo ainda mais pessoal. Tenho mais de uma carta do padre Helder, e guardo comigo a caixinha forrada de papel prateado em que minha avó conservou as muitas cartas pessoais que recebeu dele. Uma carta é, para mim, muito especial, escrita com a letrinha dele, em papel fino azul hoje já meio amarelado, com caneta tinteiro na inesquecível coloração “azul real lavável” das tintas Parker. Essa carta foi escrita quando minha avó, a D. Margarida do começo dessa história, morreu, no ano de 1974. Eu estava fora do Brasil. Não é preciso dizer que o ano de 1974, no país, foi um momento de tensões imensas e de polarização muito forte, no qual, com freqüência, pessoas da mesma família se posicionavam em campos diversos e mesmo opostos. Em 1974, o padre Helder, já arcebispo de Olinda e Recife, veio ao Rio. Minha avó estava no hospital, já muito mal, e ele foi visitá-la, despedir-se dela. A pessoa da minha família que a acompanhava no momento em ele chegou ao quarto do hospital não o deixou entrar. Na época, eu morava em Madrid e escrevia a tese de doutorado, e quando soube do ocorrido por uma carta de minha mãe, enlouqueci. Para mim, aquilo foi uma coisa absolutamente perversa e absurda, e escrevi para ele dizendo que achava o que tinha acontecido um horror. Ele mandou de volta uma carta, não muito longa, e que dizia, entre outras coisas, o seguinte:

Como sempre, a assinatura vinha precedida de uma cruzinha, como a de muitos padres e mesmo leigos católicos. Mas sempre achei aquela cruzinha mais simpática que outras... Essa é uma linda carta por muitas razões. A primeira, é que o bispo mais famoso do Brasil naquela época, o homem que foi a voz dos que não tinham voz nesse país em anos tão cruciais, admite o sofrimento pessoal: “sofri não podendo mais na terra trocar uma palavra com a querida amiga”. Admite o carinho, o amor, a amizade, o coração capaz de abrigar a família inteira “até a 4ª ou 5ª geração”, e escreve com simplicidade que sofreu porque não o deixaram vê-la. É também uma carta bonita na relação que estabelece com o tempo: “D. Margarida teve e terá sempre” - no momento em que escreveu, minha avó já tinha morrido -; “acompanho e acompanharei os seus passos”; “a tenho e terei sempre presente”. Mostra sua capacidade de estar no tempo e de assumir todos os tempos – passado, presente e futuro – com essa perspectiva invejável de quem acredita que “tem a eternidade inteira para conversar”. Também é uma carta muito pessoal, com sujeito na primeira pessoa do singular, “eu”, e dirigida a uma pessoa de carne e osso “você”, a quem ele chama, como sempre, pelo apelido familiar de Guida. Denota também uma grande - mas nada grandiloquente – generosidade de julgamento: “Quem me garante que não foi pensando em proteger a saúde dela?”. E na carta inteira, nada de álibis espirituais, de consolos piedosos, de fáceis alusões a um Deus distante: a eternidade, para ele, é “para conversar” com os amigos. Ele já está por lá. E, se isso não é um absurdo teológico, deve estar no colo de Deus, como eu estive, criança, no colo dele. Porque soube olhar com atenção e com carinho para cada pessoa – a Naza, a vovó Xará, a aeromoça, as crianças que abençoava pelo caminho e aquela menina de tranças que eu fui e que explicou para ele que o pecado da carne era comer um bom bife em dias de abstinência. E porque soube olhar para a igreja e para a história reconhecendo o que “não sabia” ou “não entendia”. Porque assumiu os conflitos e procurou ficar sempre do lado da liberdade e da justiça. Na minha lembrança e, talvez, na de muitos, quem permanece vivo pela força da memória não é “a mais insigne figura do episcopado brasileiro”, “o idealizador do CELAM”, “o criador do Banco da Providência”, “o grande articulador nos debates do Concílio Vaticano II”, “o padre jovem simpatizante do integralismo que tornou-se, na maturidade, o bispo vermelho temido pelos militares”, mas sim a figura forte e frágil daquele padre de batina surrada e de cor indefinida, cruz nua de madeira no lugar do crucifixo episcopal e gestos largos, cujo amor apaixonado pelos mais pobres e mais sofridos parecia vir das longas horas de oração. Ele continua presente nas nossas vidas, porque soube ser plenamente humano, densamente humano, e porque acreditava – com a vida - num Deus que é pai e faz todos os homens irmãos. E porque, em função do que acreditava, não teve medo de falar quando muitos se calaram. A menina de tranças nunca esqueceu o que é o pecado da carne. A jovem que fazia seu doutorado na Europa guarda até hoje, como bem precioso, a cartinha escrita em papel azul e que diz, mesmo de dentro do sofrimento, ser “impossível julgar”. E a professora que continua a freqüentar com alguma assiduidade os aeroportos, passou a prestar grande atenção ao ritual profissional de todas as aeromoças. Também não vão esquecê-lo tão cedo os milhares de crianças, jovens e adultos da Praia do Pinto, do Morro de Santa Marta, do Recife, dos muitos aeroportos e de tantos lugares no mundo que cruzaram seu caminho e que nunca tiveram o privilégio de almoçar com ele aos domingos, de dividir com ele as maravilhosas rabanadas da vovó Xará no Natal, de ouvir em primeira mão seus planos e sonhos, de escutá-lo contar histórias do “padre José” - o anjo da guarda também padre com quem parecia ter grande intimidade, de vê-lo atento aos pequenos dramas e às pequenas alegrias familiares tanto quanto ao discurso monótono das gravações em aviões da mesma forma como sabia estar atento aos desafios de seu tempo e a cada minuto da vida. Nunca foi um grande teólogo ou um intelectual particularmente brilhante. Mas sempre foi um homem simples, corajoso, solidário e bom.

|

|

|